Translúcido

De un tiempo a esta parte todo el mundo presume de “transparencia” pero aquí lo único transparente es la loncha de jamón que mi endocrino me recomienda para cenar. ¡Eso sí es transparente!

De un tiempo a esta parte todo el mundo presume de “transparencia” pero aquí lo único transparente es la loncha de jamón que mi endocrino me recomienda para cenar. ¡Eso sí es transparente!

Desde que el gobierno anunció la famosa ley, todo se ha vuelto más opaco. No sabemos qué pasa en las cajas; ni con los gastos semi privados de Dívar; ni con jubilaciones millonarias de bancos rescatados o ni cómo se financian los partidos.

Lo peor es que, como la “transparencia” vende, se ha convertido en una palabra mágica que los políticos o gestores de cualquier cosa espolvorean en sus discursos. Garantizar el acceso a la información es la forma de prometer el paraíso, después de tantos años de ocultamiento y oscuridad. Sin embargo ni ese acceso es libre ni la mera información nos da seguridad.

Una información sobreabundante puede ser tan nociva como una sesgada. En ambos casos puede producirse el mismo efecto no deseado: la incapacidad para procesar adecuadamente los datos.

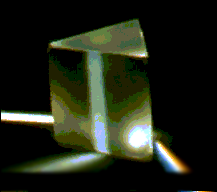

En la vida pública española más que transparencia, tenemos translucidez, que no es lo mismo. Cuando nos enseñan en el colegio el comportamiento de la luz en los objetos nos ayudan a diferenciar cuerpos opacos, translúcidos y transparentes. El opaco impide ver y el transparente lo permite, pero ¿y el translúcido? Ése “deja pasar la luz, pero que no deja ver nítidamente los objetos”, dice el diccionario. Es el que más se aproxima a la realidad política.

Lo que llaman “transparencia” en realidad no es tal. Parece que sabemos mucho pero en realidad no conocemos toda la verdad: cuentas públicas que cambian por momentos; cifras y previsiones de déficit que son válidas hasta que se demuestre lo contrario (unos minutos), o sueldazos de los que no sabemos hasta que iniciativas como la web valenciana “Sueldos públicos” los revela.

Vivimos en lo translúcido. La opacidad está mal vista pero la transparencia les da mucho miedo.