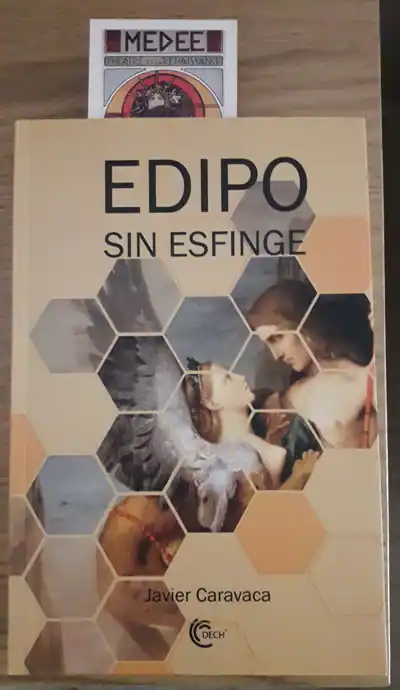

Edipo sin esfinge

Mi marcapáginas de Medea ha encontrado a Edipo sin esfinge, sin casualidades (porque no existen); un libro de relatos del escritor Javier Caravaca que ha logrado levantar mis ganas muertas y hastiadas de abrir libros en cualquier librería y cerrarlos al minuto con una sensación mezclada de tristeza y náusea agarrada a mi estómago.

No, no ha sido un encuentro fortuito al modo de la pareja de Cuando Harry encontró a Sally, un largometraje que he logrado odiar por la sobada importancia que le han dado a ese orgasmo fingido de Meg Ryan: ni que fuera la única que lo ha hecho en cine tan divinamente, ―que se lo digan a las actrices porno y sus magníficos gorgoritos―; nunca he creído en un destino aleatorio sino, más bien, en esa visión de los acontecimientos que son como los dibujos de unir puntos y que acaban conformando una figura, antes difusa.

Los escritores, y más los poetas, somos unas personas vanidosas, como decía Nietzsche: nos da igual que sea un pavo real el que escuche recitar nuestros versos, un bisonte o las olas del mar. Sin embargo, entre los escritores nos alentamos y nos inspiramos mutuamente y Javier Caravaca ha vuelto a devolverme la esperanza de una literatura plagada de raíces clásicas a través de los múltiples guiños que siembra en sus cuentos sobre seres mitológicos, una buena dosis de realidad echada a la cara de malas maneras y una ironía que es la sal de la vida para ahuyentar el aburrimiento y la depresión.

Sin duda, he tenido que tragar saliva y contener el aire en algunos relatos para tener el desatino de sumergirme en ellos, construidos con el horror como material y la desesperanza como hilo argumental ―algo que me ha fascinado y me ha espantado a la vez, como seres de luz y de sombra que somos―; otros me han causado una excitación entre mis recovecos y esquinas, entre mis neuronas y el pálpito de la sangre bajando hacia donde morimos todos de amor o de culpa.

A Medea no le ha dado tiempo de reposar entre sus páginas (pobre Medea, siempre sin descanso y entre desgracias) pues me lo zampé en una tarde alargada de frío y manta. Y, entre sus narraciones, vislumbré el inconsciente del escritor, en sus palabras que salen desde las vísceras y la rabia, o desde el placer y sus potencias.

Es muy difícil escribir en estos tiempos cuando no existe pausa y nos rodean tantas pantallas reclamando el alma que vendimos hace tiempo. Por eso, la valentía de Caravaca al hacernos sabedores de un mundo con poca pasión y ética es bien loable y arriesgada; con ella nos relata esas sendas que necesitamos transitar para sobrevivir como especie.

Su prosa es cinematográfica, líquida y trabajada pacientemente ―me lo imagino a través de una copa de vino en la lobreguez de una estancia, inventando sueños sin cumplir y maneras de despertar a las musas dormidas― y su atrevimiento en el vocabulario es una punzada en el costado que te obliga a levantarte y revisar de nuevo vocablos olvidados en los dos volúmenes de la RAE que tengo en mi estantería: aguardan entre mi cristalería de vino que espera a ser llenada por el líquido ancestral mientras leo sus páginas empapadas de sensualidad y de demasiadas verdades olvidadas.

Ay, el olvido…nunca nos consuela por culpa de los escritores.