RAICES PROFUNDAS (Y LEJANAS)

Recuerdo con nitidez distintos pasajes de esta película que vi a los 12 años en el cine colegial de los domingos por la tarde. Posiblemente las imágenes se hayan mantenido en mi retina por las veces que durante mi vida he visto Raíces profundas, película de George Stevens (1953), que obtuvo un óscar a la mejor fotografía.

Sin embargo no es la reiterada visión de algo lo que deja más impacto, sino la percepción que queda cuando uno experimenta sensaciones por primera vez y alguna de ellas le deja huella. Ese recuerdo que deja impronta es como el primer beso, que nunca se olvida. La memoria remota queda silente muchos años hasta que reaparece por un recuerdo afín, y recobra toda su fuerza aquella sensación primaria que se vive como un presente sorprendente.

Se trata de un “western” de culto pero no es la clásica película del oeste que en mi niñez entretenía tanto a niños como a adultos. Tal vez fuera así porque todo lo que sonaba a americano era deseable, o simplemente porque la industria cinematográfica había encontrado su filón e inundaba las salas de cine. El hecho era que estas películas por aquellos tiempos tenían gran aceptación en pleno apogeo franquista, pues además no tenían contenido político y generalmente acababan bien ya que los malos y los indios siempre perdían.

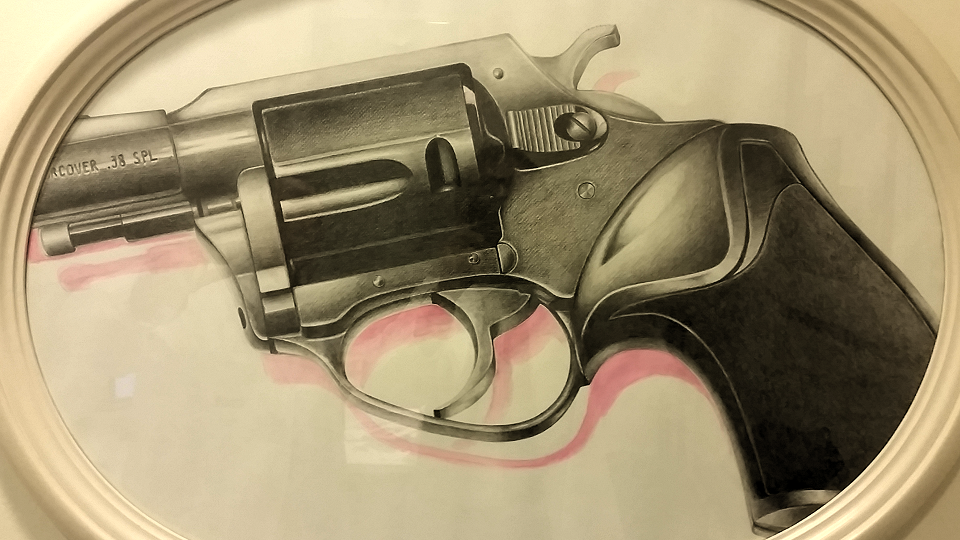

Pero Raíces profundas a pesar de tener todos los típicos ingredientes de la película del oeste, incluyendo una música inolvidable, era diferente. Tal vez por eso impactase mas a los ojos de un bachiller de entonces. Estaban presentes el hombre duro, el bueno que había sido malo, el malo que aparentaba ser bueno y el malísimo de verdad, el mismísimo Jack Palance, que mataba por dinero, el mercenario, ese tipo de personaje que sigue tan de actualidad.

En las películas del lejano oeste, como en la vida misma, no podía faltar la chica, una criatura dulce y sumisa que aportaba un cándido componente morboso en las miradas de soslayo que lanzaba al forastero apuesto, nada menos que a Aland Ladd. Pero para mí el verdadero protagonista de la película era el niño, Joey, seguramente porque todos los chavales nos identificábamos con él.

Las miradas del crío lo decían todo, y su empatía y agilidad en percibir lo que pasaba en cada momento son merecedoras de una reflexión aparte. Hay miradas que matan y otras que despiertan la curiosidad como las que, al comienzo de la película, lanzaba el niño observando al venado que pastaba a su aire. También había miradas muy sugerentes como cuando a hurtadillas se percataba el niño de la sintonía de su madre con el galán de la película, o contemplando a escondidas los mandobles y el duelo de pistolas que su ídolo mantenía con los malos de la película.

Ganaderos contra agricultores, blanco contra negro, el yin o el yan, son escenas de la vida real que se trasladan al lejano oeste para mostrar unas posiciones encontradas junto a otras solidarias y generosas. Atrae la actitud decidida del forastero de rehacer su vida en otro ambiente y la del duro padre de familia, agricultor, que se echa a sus espaldas la agresividad de los ganaderos y mantiene el pulso de su colectivo.

El desenlace, como en las buenas películas del oeste, va llegando sin pausa a una situación límite donde el imprescindible duelo final resuelve la cuestión. Aunque como casi siempre al final gana el bien sobre el mal, la película acaba con un sabor agridulce al decidir el galán abandonar el lugar tras resolver la papeleta a la maleable colectividad.

Precisamente este final es lo que definitivamente salva a la película. El hombre bueno tiene que irse aceptando su destino vital de vagabundo, al quedar en evidencia su condición de turbio pasado pistolero, que además para mayor conflicto atrae sin quererlo a la madre del pequeño protagonista. En tiempos contemporáneos probablemente el guión hubiera acabado por otros derroteros, menos mal que no fue así.

El niño sí que se deja llevar por sus sentimientos y trata en vano de que “Shane” se quede. Incluso como último recurso le grita en la lejanía, con su emotiva voz infantil: mi madre te aprecia.. La escena sigue mostrando a Alan Ladd en su caballo, alejándose muy poco a poco en la penumbra. Shane vuelve.., vuelveee.. y el eco se apaga en un final épico y conmovedor, aquel que hace que el recuerdo de algo vivido intensamente persista y conmueva para siempre.