El vino de los 300 años

No fue Mugaritz un lugar al que fui a comer. Fue un lugar a donde fui a vivir. Quizás porque me siento bien en esa especie de mundo al revés que resulta ser un universo real. Salí de allí maravillosamente engullido por un estado de shock que aún repta en mi interior. De esto te vengo a hablar en esta historia que son tres -ya te dije que era el mundo al revés- que comienza por el final: el momento más emotivo, cuando me puse a llorar.

TRILOGÍA DE MUGARITZ

Cap 1. El vino de los 300 años.

Cap 2. En el diván de Andoni.

Cap 3. Quinteto líquido para Aduriz.

I. EL VINO DE LOS 300 AÑOS

(Sábado, 18 de noviembre de 2017, 19:21:46. Anochece en Mugaritz. Acaba mi viaje a la frontera del roble. Acaba físicamente; empieza en la memoria. Calle de los recuerdos, esquina con lo inolvidable).

El día que probé el vino de los 300 años lloré. Quizás porque me estoy haciendo mayor. Quizás porque el roble de Mugaritz me miró y me abrazó con sus raíces. Y yo, siempre tan obnubilado, soñé como un crío. Soñé con trepar sobre él –legendario árbol–; trepar hasta lo más alto y, una vez allí, desplegar las alas que me habían colocado en la casa de comidas de Aduriz. Desplegarlas y volar impulsado por la fuerza de la emoción que da una yema de algas, una ostra con velo, unos helechos tostados protegiendo aquella langosta que me susurraba: «te quiero». Volar desde lo alto del roble al cielo y, una vez allí, preguntar: «¿Quién es el tío Pancho? ¿Dónde está Pancho Romano?». El cielo, el roble, una mesa, una copa de vino y un viejo niño. Mugaritz.

«Somos capaces de hacer lo que sea para robarle el corazón a alguien que se deje», me advirtió Guillermo Cruz, único como sumiller y especial como ser. A Cruz, joven prodigio del descorchado, me entregué. Y él y los suyos devoraron mi corazón: sorbo a sorbo, trago a trago, con cada copa con la que fueron regando mi entusiasmo: champán, tokaji, sake, jerez, un borgoña, dos sauternes… Hasta que llegó él.

(Sábado, 18 de noviembre de 2017, 17:07:20.)

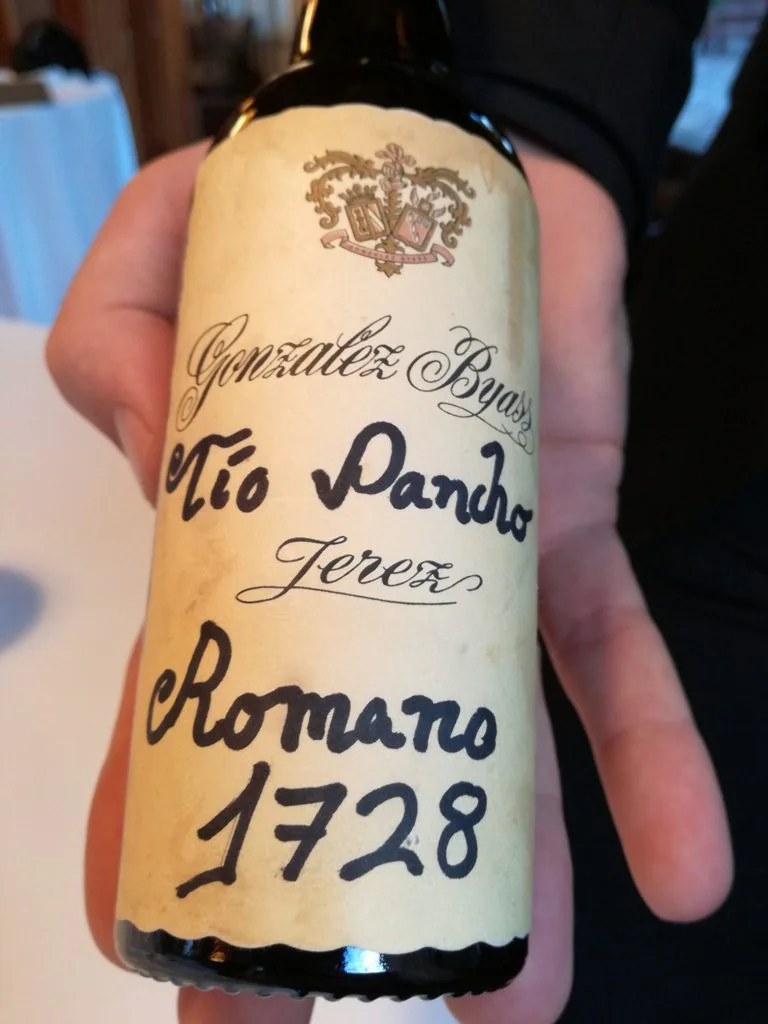

Llegó el momento mágico. El más mágico. Guillermo puso sobre la palma de su mano derecha aquella pequeña botella de unos 30 centímetros. Quizás algo más. Un frasco de cristal oscuro –casi negro– donde dormía líquido –casi espeso– el tiempo encapsulado. El recipiente donde alguien dejó escrito, sobre una etiqueta con sabor a pergamino: «Tío Pancho Romano. Jerez. González Byass». A sus pies, un año: «1728».

Han pasado tres siglos de silencio, de custodia, de paciencia, de memoria condensada, de bodegueros entregados a mantener vivo el legado de Pancho Romano. Un tesoro estremecedor que iba a deslizarse ante mis ojos por una copa que iba ser Grial de mis fantasías. Cáliz de emociones.

Contemplé caer sobre el cristal aquel vino barnizado de eternidad: un río denso que fluía lento dejando tras de sí una huella que quedará fosilizada en mi memoria. Perpetua, como la sensación que tuve al besar con mis labios aquel brebaje que parecía cosa de alquimistas: madera licuada, garrapiñada, caramelo forjado como una daga, ADN del pasado, el sabor imperfecto de la inmortalidad. Un poema tostado.

«Es venturoso el que soñando muere/ Infeliz el que muere sin soñar», escribió Rosalía de Castro. Pensando en esos versos y en versos líquidos que fluyen del tío Pancho, medité que no puede haber final más hermoso que partir, volar, saboreando el vino de la eternidad. Beberte el pasado, soñando con el futuro, mientras el roble de Mugaritz te va abrazando. Como el abrazo de un viejo conocido.

En el próximo capítulo: EL DIVÁN DE ANDONI