El vuelo del pitu caleya: de Casa Marcial en La Salgar a Valencia

Un caja; dentro un tesoro. Mil historias, una tierra, sus sabores. Un relato culinario que era más que un puñado de plato. Era esencia y verdad. Autenticidad. Casa Marcial. La saga de los Manzano y el pitu caleya deambulando sobre el fino alambre de los sueños desde La Salgar hasta Valencia. Emoción y gozo sin celofanes. Como si la fantasía alzara el vuelo.

I. LA FABADA

Hace años, muchos años, tuve un accidente de tráfico en Asturias. Lo mismo da el punto concreto. Madrugada, hielo en la carretera, el coche que se sale de la vía… Acabó destrozado. Éramos jóvenes y nos marchábamos en caravana a destripar montañas. No pudo ser. En un pueblecito cercano al suceso se apresuraron a venir con mantas para protegernos y acogernos. Aquel día abrieron los bajos de su casona y nos regalaron una pequeña fiesta de acogimiento. Sirvieron fabada para ellos y esa docena de mozos que íbamos de aventura. La aventura acabó ahí. Regresamos esa misma noche con un eterno tren. Pero el recuerdo y el agradecimiento permanece. Aquella fabada, sabrosa y auténtica, fue sobre todo símbolo de solidaridad; me marcó para siempre. Y siempre guardé cariño a las fabas, a los recuerdos que emanan de ellas, a ese conglomerado de esencias que hay en cada uno de sus guisos. Familia y pueblo; tierra y afecto.

Leo en ‘Las Rosas de Piedra’ de Julio Llamazares que el narrador del libro, que recorre la ruta de las catedrales y sus silencios, desde que emprendió la travesía tenía en su cabeza un sueño: una fabada asturiana.

“-¿Hay fabada?- le pregunta el viaje al dueño con esperanza.

-Por supuesto- dice éste, sorprendido de que alguien pueda ponerlo en duda”

Comer una fabada acompañado de la intensidad, el desgarro de autenticidad que tienen las tierras asturianas, es una vivencia cuanto menos singular. Única. Hacerlo intentando conocer sus gentes, empatizando con ellas, meterte en su piel, amando su mundo y gozándolo, es ya un lujo indescriptible. Algo que en Asturias, que en Arriondas -que es donde viajamos ahora-, es todavía más profundo. Puro ancestro.

Tanto que podría decirte que, de mis experiencias gastronómicas, más allá de la mesa en sí, una de las que más me han marcado ha sido poder estar en casa de la familia Manzano, compartir mesa con parte de los amigos cocineros de Esther y Nacho y celebrar con ellos una de las memorables cenas que organizaron con motivo de sus 25 años. Fue tan especial que es imposible no recordarlo como tal: como algo único.

Y lo es tanto por ellos -Nacho, Esther, antes sus padres, el equipo de Casa Marcial…- como por lo que ofrendan. Porque Casa Marcial es una ofrenda a su tierra, a sus raíces, a sus ancestros. Y eso se plasma con platos en los que notas el pasto reivindicarse en sus lácteos, el maíz retumbar por la vajilla, el pitu caleya entonarte sus cantos de madrugada, sus vivencias de granjas abiertas, de campos sin mordaza, de montañas con las nieves casi perpetuas, de verdes que se exageran en la mesa y de brisas marinas que batallas con el fango de las alturas y el muro de la roca. Casa Marcial es todo eso, y todo eso me enseñó cuando estuve.

Por eso, cuanto el otro día el pitu caleya voló hasta mi casa y con él todas las esencias de ese lugar con magia, sólo pude que sentir esa emoción del niño al que le regalan la bicicleta soñada, del amante de la buena mesa que ve que el manjar prohibido está ahí, del viajero al que le sirven el plato de fabada que soñaba. La emoción de éste quien te escribe porque, de pronto, regresa aquel lugar donde se acuna la verdad de lo que debe ser este tiempo que vivimos: hospitalidad, esencias, honestidad…

“La atroz verdad convertida en sí misma,

la enormidad de una pequeña causa,

por el conducto mínimo,

inverosímilmente”

(‘Reloj de arena’. Carlos Bousoño)

II. LA CAJA

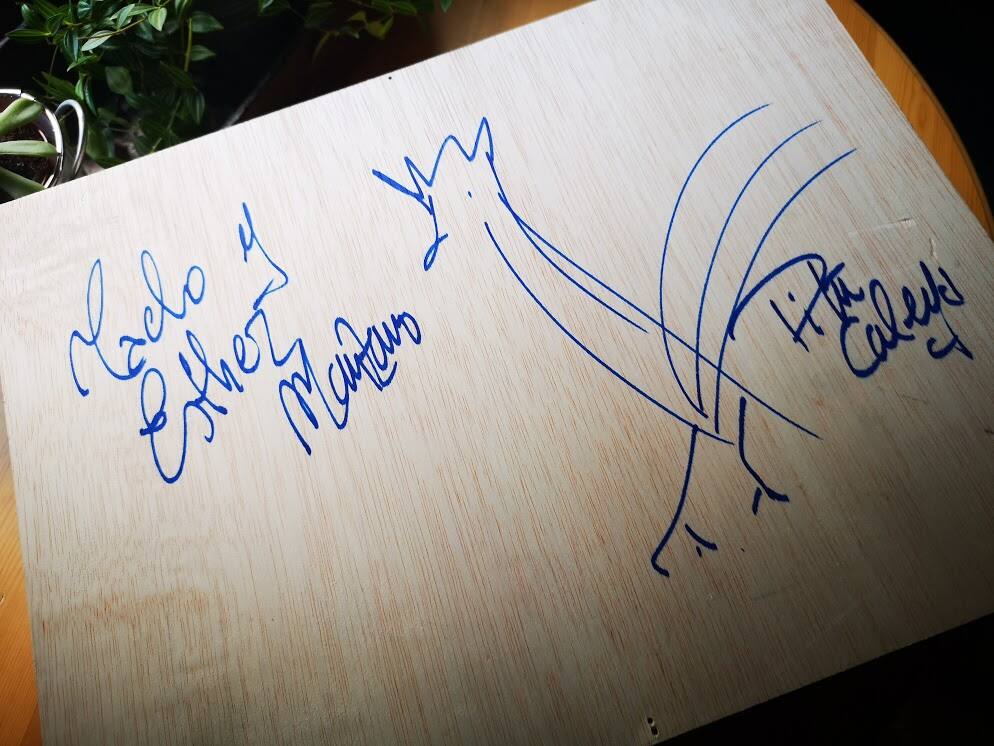

Llegó la esencia de Casa Marcial, el buen hacer de la familia Manzano, en una caja. Chapa. Madera. Como los tesoros. En este caso, un tesoro de sabores. De historias. En su interior, mimados paquetillos de productos trabajados al vacío. Y un par de folios de tono tostado con las instrucciones de empleo. Sus croquetas (todos en pie); su pitu caleya asado (listo para darle calor y servir con una patatas si se quiere); su arroz de pitu caleya (con su caldo, las costillas, el propio arroz y hasta las hebras de azafrán); el paté para rellenar sus crestas; el arroz con leche, listo para acabar de trabajar con un soplete o canela, y su fabada -sí, la soñada fabada por el viajero y ansiada por el buen comedor- con las fabas cocinadas y encapsuladas en un envase al vacío y el compango en otro (con todas sus esencias y ahumados dentro: morcilla, panceta, chorizo asturiano… la locura).

Sí, sentí vértigo por pensar si haría justicia a tales viandas; si sabría conseguir el arroz de pitu caleya tal y como lo recuerdo, tal y como me impactó. Vértigo ante la fabada, ante la novedad, ante saber desenvolverse frente a ese aluvión de historias al vacío. Y, sobre todo, sentí respeto. Por eso, por las historias que había detrás. Porque esas croquetas no son unas croquetas más, hay una elaboración nacida en la tradición familiar y el esmero del lugar; porque ese arroz no era algo de paso, un arroz bueno, pero sin más recorrido, era casi una reliquia, algo digno de adoración, de postrarse ante él; y porque esa fabada era todo Asturias, y La Salgar, las montañas, y sus gentes….

Me emocionó sí. Y con ese respeto me puse ante ello. Y empecé a elaborar los platos con todo el cariño que se puede hacer. Y salió, claro, que salió. Estaba preparado para que hasta los más torpes en el país de las Gastrosofías sepamos meterle mano. Y lo compartí con los míos, y me excitó cada cucharada, cada bocado, cada degustación. Fue, ha sido, gozoso. Posiblemente emotivo.

Y sí, esa caja de madera donde se puede leer Catering Manzano; donde el pitu canta, y la tradición se siente, la conservaré para siempre. Quizá para volverla a llenar de recuerdos culinarios, de esos tesoros que quedan cuando uno pasa por las buenas mesas. Una caja del tesoro. Una caja hermosa que llevaba dentro mucho más que una contundente variedad de bolsas con platos precocinados. Llevaba alma, vida, a Marcial y los suyos. La mirada de sus hijos y las huellas de su tierra.

III. EL DESEO

El mejor homenaje que pueda hacer a lo vivido no es contarlo. Que también hay que hacerlo. (Esto está hecho para compartir y saborearlo juntos). El mejor homenaje es quizá volver. Volver a La Salgar. Volver a olfatear sus bosques; a palpar la humedad en sus caminos; a perder la vista más allá del horizonte; a liberar el pensamiento entre el verde de los pastos, las reses, las tiras de maíz colgando en viejas construcciones teñidas de nostalgia, de pasado. El mejor homenaje es volver. Y llenar las mesas de la casa auténtica, acariciar los manteles de lo ancestral, suspirar por la reinvención de su futuro y gozar de su presente. Ese es el deseo. El sueño. El del viajero.

“Compartimos unos camarones al pil-pil y un prodigioso pastel de jaibas y otras maravillas de esas que alegran el alma y la barriga, que son, como el bien sabe, dos nombres de la misma cosa”.

(De ‘Neruda /1’, Eduardo Galeano).