Orgía en la gran cocina del mundo

En el capítulo anterior, emprendíamos viaje. Y el viaje ya da sus frutos: te desboca el paladar, te abre los ojos y te deja ante una realidad patente: sólo saltando fronteras, puedes entender la mesa en todo su esplendor. Y sólo superando esas fronteras, un cocinero podrá descubrir de verdad lo que se cocina en su interior. O eso creo yo, que sigo con mis brindis al sol. Langostas como Moby Dick, patos ‘coloraos’ y ciudades barbacoa entre el gran festín de los pelícanos.

BRINDIS AL SOL

II. ORGÍA EN LA COCINA DEL MUNDO

“El mundo es una gran orgía de sabores”, le dije a mi chistera mientras saboreaba un sorbo de un Tamburlaine, Reserve Noble Charonnay 2010. Dulce pero con garra, lo suficientemente intenso y divertido como para recordarme por qué había decidido marcharme a la otra parte del mundo. Era un vino del color del caramelo, suficientemente joven para tener brío y denso, para tener historia. Como la primera parte del viaje que ahora, sentado ante la inmensidad de un atardecer, recapitulaba. Una colección de días en los que aprendí que el mundo te espera ahí, como una inmensa mesa repleta de aromas, sabores y estallidos. Te esperan ahí para decirte que no sabes nada. Un mercado abarrotado, un puesto de comida callejera, un coreano australiano, un cangrejo azul, lo oriental fusionado con lo inglés, lo americano reinterpretado, la realidad del mundo en que vivimos: mesas en las que no hay fronteras.

LANGOSTAS COMO MOBY DICK, PATOS ‘COLORAOS’ Y CIUDADES BARBACOA ENTRE EL GRAN FESTÍN DE LOS PELÍCANOS

Quien no viaja, muere en la virginidad de la ignorancia. Su ombligo se llena del moho de la involución y el paladar se duerme en lo anodino. Como si fuera el poema del siempre inquietante Houellebecq (1):

“Detrás de los dientes y hasta el fondo de la garganta, mi paladar está cubierto de ramificaciones oscuras, endurecidas y enmarañadas como ramas muertas”.

El paladar, si no experimenta, es como un potro al que le seccionan las piernas; un purasangre al que le amarran para que no escape. Si no vibra, si no se enreda con sabores que se precipitan, si no llora, y grita, y habita en el fuego más intenso o en el hielo más feroz, muere lentamente en los sabores anodinos. Fallece adormecido, enquistado, atrofiado. Por eso, a quien le gusta la mesa, tiene que deambular por ellas. Y quien se dedica a llenarla de sabores, texturas, propuestas, tiene que estar siempre en búsqueda continua. Un cocinero o un amante de la cocina cuyo paladar no viaja es como un velero encallado en aguas muertas. Una cocina que se empapa de lo tradicional, no debe estar exenta de ser viajera. Una cocina que mira a los orígenes, no debe dar la espada al futuro, al más allá.

Quique Dacosta es un maestro absoluto de todo ello. Su evolución y su realidad actual es la mejor muestra de, cómo concentrar las esencias del mundo, en las raíces de todo. En el fondo es como los artistas del romántico. Un cocinero nómada que hace un constante viaje interior. Una especie de C. D. Friedrich. “El viaje romántico es siempre la búsqueda del Yo (…). El romántico viaja hacia fuera para viajar hacia dentro y, al final de la larga travesía, encontrarse a sí mismo”, describe Rafael Argullol en su magistral ‘La atracción del abismo’ (2).

Ese viaje es su ruta de la sal, sus encurtidos que miran al Montgó, su tomate reinterpretado una vez y otra, a veces aplastado, a veces bajo la delicada estética de una flor.

Ricard Camarena te pasea por sus campos, por su huerta, después de saborear una vez y otra el mundo. De hacerte vibrar con un pastrami, de hacerte volar con su ostra con galanga, de hacerte llorar con su meunier templada de gamba roja…

Los hermanos Sandoval, con Mario al timón de la cocina de Coque, el año pasado me llevaron de viaje en un menú por toda España. Y aún lo recuerdo como una vivencia extrema: a veces ancestral, a veces magistral. Su cochinillo es bendito, su tórtola en escabeche para escribirle unos versillos, su estofado de rabo de toro… para implorar: ¡quiero volver a Coque!

Con los hermanos Roca, nada más sentarte en su santurario, ya gozas de su planetario mundo, haciendo en un puñado de bocados una expresión del dominio de lo que más allá de las fronteras está pasando: Perú, Tailandia, Turquía… Pero al tiempo, de pronto, te despliegan su pasado. Y te sirven, las tapas del ayer -de su casa madre-, como si fuera un nuevo universo, que nunca para de reinterpretarse.

Paco Morales viaja a su pasado en lo que es trepidante futuro: Noor, siempre encandilando. Ángel León bucea desde los orígenes hasta lo más desconocido de los océanos. Esos que ni siquiera él sabe que existen y va recreando en su Aponiente, donde las sirenas sonríen y la marea es verso comestible. O bebible.

“Si mi corazón fuese un racimo./ ¡Que vino daría mi corazón!/ Si tu bebieses ese vino/ perderías también la razón…”, soñaba Gloria Fuertes.

Quizá el viaje más trepidante lo firma Dabiz Muñoz -ya te contaré su menú cuando acabe mi viaje de agosto-. Un viaje en el que las playas de Goa te salpican el paladar, los dumpling son samuráis en la boca gritando: TENNO HEIKA BANZAI! y sus platos, espuelas que hacen gozar tu cerebro gustativo. Estallidos. Ensalada vietnamita de mollejas de lechal glaseadas…. Bocados destripados de erizos… ¿Besos de piraña?

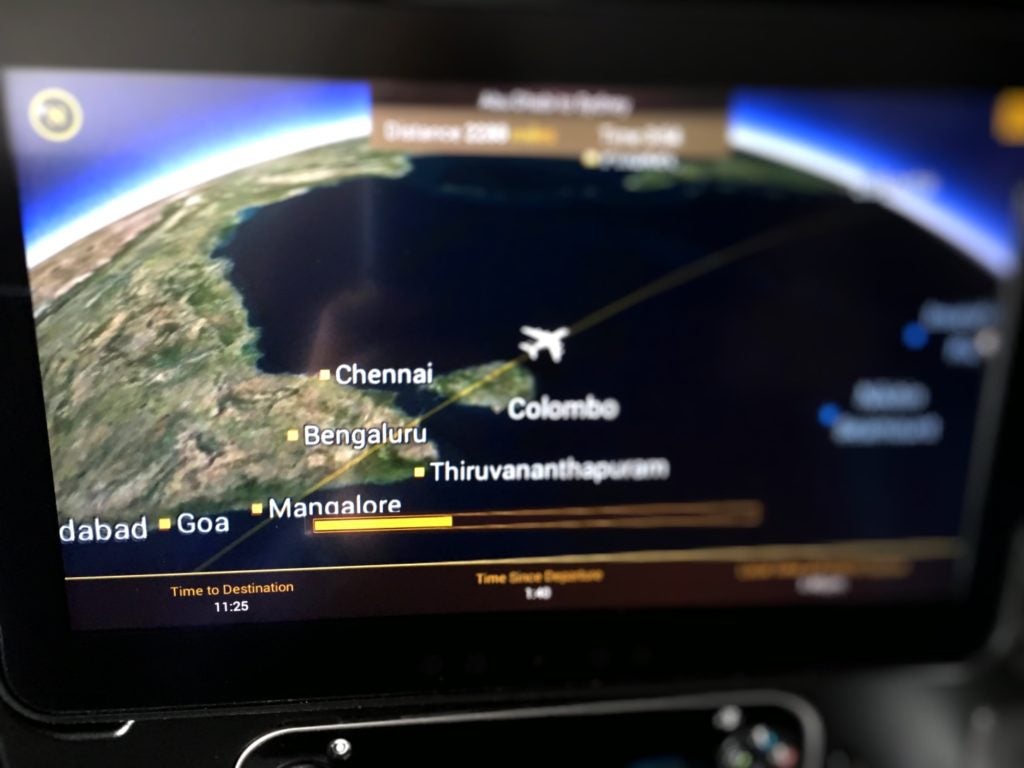

Debo reconocerte que paseando por el barrio chino de Sydney, en plena ebullición, pensé en los delirios del equilibrista de Diverxo por el mundo. Me acordé de él sobrevolando las playas de Goa, y viendo el trepidante ir y venir de gente con comida callejera por todas partes.

Me acordé de él y de los cocineros con alma romántica -que no romanticistas-, esos que siguen siempre de viaje, en su búsqueda interior. Lo hice al recorrer los mercados de Sydney y ver langostas como ballenas, bueyes con el monstruo del lago Neus, cangrejos reinventados, emperadores rosados, el aballón recién capturado… el mar entregado. Una vez más, el mar uniendo las mesas. Los bocados. El paladar.

Hice cola donde vi que había cola sin saber que me iba a poner. Un dólar, tres buñuelos rellenos de crema. Me metí en las casas, para saber cómo se come de puertas adentros. Y descubrí, al rey Barbacoa. Pasé por supermercados y probé su galletas Tim Tam, y aún no he parado de catar.

Y fui a donde comen los australianos un viernes cualquiera a probar su pollo empanado con salsa de pimienta. Y a lugares más refinados, para probar la cocina más trabajada. Y hablé con los pelícanos. Y tarareamos canciones hasta el atardecer.

Dejé viajar al paladar. Que es la única manera que tengo de educarlo. O mal educarlo. Porque siempre lo tengo excitado: quiere más, quiere seguir volando, viajando, probando, buscando, devorando el mundo. Quiere seguir gozando de la gran orgía de la cocina universal. Vivir su travesía. Engullir sus historias… Y en ello estamos. Seguimos travesía. Seguimos haciendo brindis al sol.

A PIE DE BARRA 🙂

“Me encantaba escuchar historias de lugares desconocidos, y me pegaba a los clientes habituales que hacían escala en nuestro pub. Un hombre conocido como el señor Morris, un viajante que iba a París con mucha frecuencia, solía contar historias de aquellos franceses que comían ranas, y caracoles, y pastel de sangre, y embutido de tripas. Hacía que Calais resultara tan exótico como Tombuctú”.

Ando leyendo a John Lanchester (3). ‘El Puerto de los aromas’. Y saboreando mi viaje. Que no cesa. De las antípodas al centro de mi interior. Como un cuadro de Firederich. De viaje, con mi chistera, saboreando un Tamburlaine y hablando con los pelícanos. Vaya, muy a lo Cooking. La próxima semana más.

- ‘Poesía’. Michel Houellebecq. Editorial Anagrama. Es poesía visceral. En ese sentido, toca el estómago. No es la alegría de la huerta, la verdad. Pero leerlo es espectacular. Destripa.

- ‘La atracción del abismo’. Rafael Argullo. Editorial Plaza y Janés. Maravilloso trabajo analizando el paisaje romántico en las obras de los pintores que nos hicieron contener el aliento.

- ‘El puerto de los aromas’. John Lanchester. Editorial Anagrama. Ando con el libro en mis manos. Ya te detallaré. Hay mucho aroma. Y se cuelan las tabernas y las cocinas… 😉