Terrae: De las migas de Blas al padre Manolo

De las migas de Blas y la perdiz de Josefina; de los páramos de Atri a los apellidos de Hormaechea; de las necesidades de los pueblos a las trabas legales que castigan la tradición. De esto se habló en Terrae y esto se vivió en Zafra. Gastronomía de raíces que sobrevive atada al ayer, pero mirando al futuro. Toca reivindicar lo auténtico. Una reflexión, primero. Y el otro Terrae*, después.

*TERRAE. Encuentro en defensa de la Gastronomía Rural celebrado en Zafra del 1 al 3 de diciembre.

I. LA REFLEXIÓN. EL PAISAJE

Julio Llamazares escribió en ‘El río del olvido’: «Más allá de sus límites, el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye los recuerdos». La literatura del escritor del desaparecido pueblo de Vegamián enaltece el territorio. Tanto, que demuestra que el paisaje habla. Narra historias a través de su fango, del maíz anaranjado por los años que cuelga en un caserío abandonados. Habla a través del ganado que toma los campos; de las encinas centenarias; del agua que desciende serena por el desfiladero. Como la vida en esos paisajes dormidos donde todo te lo dice el rostro de sus habitantes, su mirada profunda, su piel cuarteada, la soledad impuesta, sus silencios. El eco.

La vida junto a la lumbre que ilumina el vacío del hogar y caldea los estómagos de los olvidados. Ese fuego en el que todavía Josefina elabora dulces navideños a base de harina, azúcar y almendras. El fuego en el que los pastores aún se sientan a cocinar una migas con lo que le regala su huerto y su alacena: unos ajos, unos pimientos, la panceta aún tierna de la última matanza, el pan de hace unos días.

Sus víveres, las viandas que fluyen por sus mesas, son el mejor relato de lo que es un pueblo: su tradición y su pasado, su realidad y su supervivencia. Guisos repletos de paciencia, con productos extraídos desde lo más profundo de tierras fértiles pero hostiles, caprichosas pero entregadas. Unas pochas con chorizo, un cocido con oreja, unas alubias verdes al dente, caracoles y borrajas «Tómese usted una mistela –le sugiere la mujer buscando en el estante la botella–. Le vendrá bien para entonar el cuerpo», releo en ‘El río del olvido».

Todo sencillo. Sin darle vueltas. Porque todo fluye por el territorio ignorado de manera descarnada. Sin filtros. Es la verdad del mundo rural. Esa que es tan palpable que se muestra ante el viajero desnuda: en sus caminos maltrechos; junto al fuego en la taberna; a través de las chimeneas. Ellas son la evidencia de su existencia. De que viven. Sobreviven. Aunque en la urbe nadie lo crea. Allí, donde el paisaje te susurra tu historia, subsisten las tradiciones y nuestra cultura amordazadas por la desmemoria. Y aunque merecería nuestra atención –incluso, admiración– seguimos de espaldas. Ignorantes resabiados que olvidamos que allí están las esencias. Nuestras raíces sentadas junto al fuego. Chimeneas lanzando besos de humo al cielo.

II. TERRAE. LO RURAL SE JALEA

Las migas de Blas

A Blas Sánchez le gusta escaparse a la Albufereta de Alicante en verano. «Soy de por allí, de Alcoi», le dije. «Yo era amigo de Camilo Sesto», sentenció. Blas prepara eventos. Alguno hizo en la casa de Torrelodones del cantante. «Soy amigo de muchos famosos», sentenció mientras movía una inmensa cacerola donde iba a cocinar un mundo de migas. «Aquí hay cinco kilos de ajos, los he cortado uno por uno», contó moviendo sin parar la pala en la cazuela. Su aroma se iba a entremezclar después con el del pimiento verde, la panceta ahumada, el chorizo… «Vivo en Madrid, pero me llaman para hacer estas cosas en mi tierra», afirmó orgulloso Blas, que debe andar por los setenta y algo pero de jubilarse, nada. «Me encanta cocinar; el otro día hice aquí mimso un cordero ; estuve con él toda la mañana». Blas contaba su historia y su historia se ligaba a la de la gastronomía más auténtica. La de los pastores, la de los hombres del campo, la de las mujeres de los pueblos que cocinaban con recetarios que iban heredando y modificando al calor del fuego. Cerca de Blas, Candelaria y Rocío freían bajo la lluvia croquetas de oca. Era en una finca extremeña donde crían gansos. Cerca de Zafra.

El robo de Nacho Manzano

Ellas, Candelaria y Rocío, son parte de lo que llaman gastronomía rural. Como Nacho Manzano. El cocinero de La Salgar (Asturias) lo es en mayúsculas. La cocina rural, la regenera. La valora, la defiende, la vive. Con ella luce dos estrellas. «Róbale de la bandeja, sabes que así sabe mejor», bromeó, mientras metía mano en la panceta que acababa de freír Blas. «Es cierto», asentí sonriendo. Sabía a gloria. Como su arroz de pitu caleya; como sus platos que hablan de su tierra. Él es, quizás, la imagen de la reivindicación de la cocina de los pueblos. La imagen del esfuerzo por sacar adelante no sólo un negocio personal sino una cultura, una tradición, unos productos y unos valores.

Cocineros con ideas de bombero

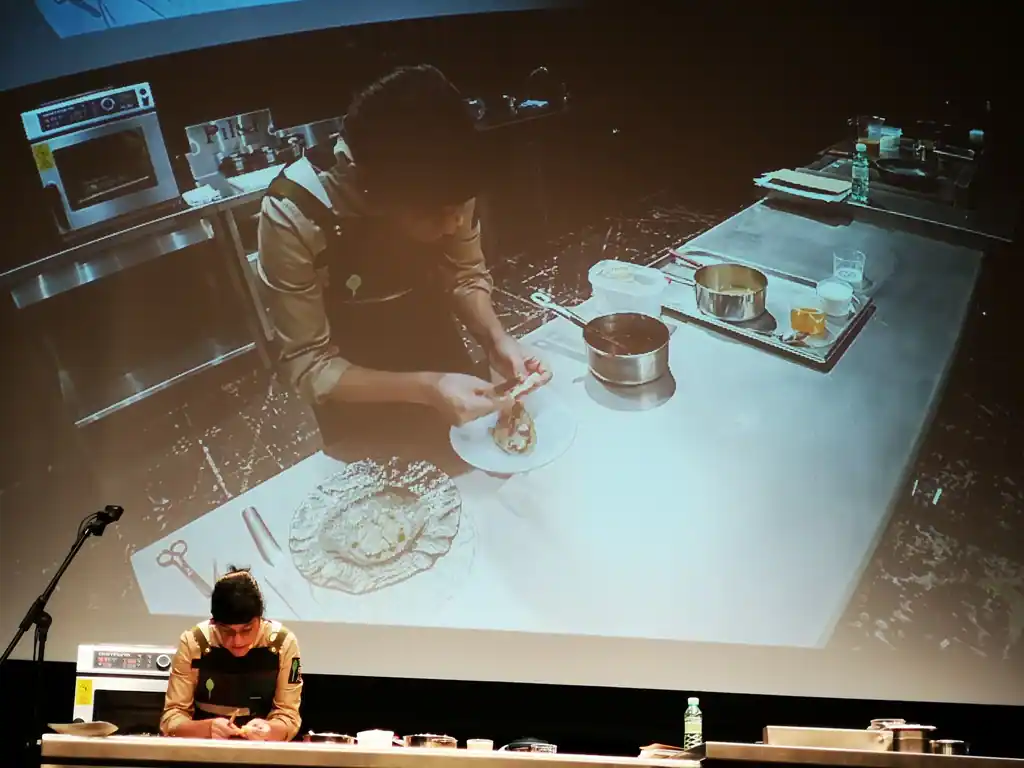

Como él, en la cita de Terrae celebrada en Zafra, se congregaron un buen número de cocineros implicados en la lucha por poner en valor la cocina que se hace más allá de las grandes urbes. Muchos de ellos, cocineros que sacan cabeza en enclaves en los que viven menos de un centenar de vecinos. O enclaves olvidados, perdidos, aislados. Estaban ellos y otros compañeros. Cocineros de las grandes urbes pero con el aroma del verso libre. Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), José Manuel de Dios (La Bien Aparecida), Juan Hormaechea (Sacha)… dando candela. En su camiseta, un lema: «cocineros con ideas de bombero». Esas ideas acabaron, más que generando un incendio, dando destellos: esperanzas en forma de manifiesto para reivindicar la cocina rural.

Los apellidos perdidos

Sacha remarcó que es importante desde la capital poner filtro a las modas. «Debemos intentar que no lleguen. No podemos permitir que me obliguen a servir aguacate en vez de cochinillo». Apuntó directo al problema. O, al menos, a uno de ellos. «Sabemos el nombre de las cosas, pero no el apellido; no sabemos pescar, ni cazar…». Poner esos apellidos a cada plato, a una merluza, a un foie o un queso, poner rostro a la gente que en el campo hace posible que se pueda comer en Madrid unos salmonetes del Mediterráneo, unos huevos de la granja de algún paisano asturiano, es fundamental. Es cuidar las raíces, la cultura, lo auténtico. Sacha lo vive.

La (in)sensible administración

Lo vive tanto como Nacho Solana. Cuarta generación de hosteleros en un restaurante que abrió sus puertas en 1938 en Ampuero (Cantabria). «Sería para mí muy embarazoso tener que cerrar», explicó el joven cocinero que abrió –junto a otros– la caja de Pandora al poner sobre la mesa uno de los grandes problemas que tienen esas cocinas que se alimentan de su territorio. Ese territorio envejecido, donde más que vivencias hay recuerdos. Nacho apuntó las trabas legales que le impide cocinar lo que le ofrece ese entorno; las dificultades para poder hacer tu propia huerta o tener tu granja; la falta de sensibilidad de la administración, a la hora de facilitar las cosas. La gastronomía rural bebe de la huerta, de la caza, de la pesca de ríos… Las trabas para poder hacerlo le asfixia. La administración, que tanto se llena la boca en favor de la España vaciada, debe ser sensible (no insensible) a esa necesidad de cocineros que, a la vez, dinamizan la economía local.

Regaliz de Atri, abejas de Curitibia

Hay ejemplos de reivindicación del paisaje en todo el mundo. Gianni Dezio, en la ciudad de Atri (Italia), es uno. Su cocina es un paseo por los páramos que rodean su localidad natal. «Uso mucho la almendra, porque estamos rodeados de campos, y regaliz, allí hay una empresa en la que trabajaba ya mi abuelo, y en todos los menús al menos hay un plato en el que la uso». Manu Buffarra (Brasil) es otro ejemplo. Presentó sus proyectos de cocina sostenible, en la que convergían desde huertos urbanos –en los que ha implicado a un centenar de familias– a la recuperación de abejas autóctonas para producir miel– colocando más de mil cajas para que polinicen por toda la ciudad–. «Cocinar no es solo cocinar; es expresar alguna cosa; mostrar sentimientos y también que tú tienes una responsabilidad con el mundo», sentenció.

Las verdades de Atrio

Lo logrado por Manu en Brasil parece idílico. Lo de Atrio en Cáceres, con dos estrellas, también. Pero, quienes han llevado este restaurante hacia el éxito, saben bien lo que hay detrás. Toño Pérez y José Polo convirtieron su charla en algo divertido –Tip y Coll, les llamó Hormaechea–, pero a la vez intenso. De sus frases, destaco dos. Una de Toño, cocinero: «Nuestro trabajo es una forma de vida». Su vida, añado. Otra de José Polo, en la sala: «A la cocina se viene a luchar y sufrir lo que no está escrito; pero el esfuerzo vale la pena».

La conexión valenciana:

Kiko Moya y los suyos

El cocinero de L’Escaleta fue el embajador de la gastronomía rural valenciana. En su caso, portavoz de esa cocina de la montaña pasada por el tamiz de su ingenio. Ese que se agudiza, como el propio Kiko Moya destacó, a base de hacer muchas palas. O sea, noches entre semana sin clientes. «Eso nos hace ser mejores», resaltó. Puso en valor ese factor distintivo que es la personalidad de la cocina periférica. Excéntrica, le llamó. «Todos tenemos una identidad muy definida». La identidad como arma. La de Kiko y la de tantos. El de Cocentaina acudió acompañado de su tío Ramiro Redrado y su segundo de cocina (Toni Martínez) y ofreció, junto a Fina Puigvert y Pepe Vieira, la cena de despedida. Arroz, blanquet, queso de almendras, hierbas de Mariola… fueron la mejor carta de presentación de lo que es el territorio sobre la mesa.

El lujo será lo rural

Lo dicen ellos: los cocineros de capital. Lo dijo, de hecho, José Avillez, del restaurante Belcanto en Lisboa. «En el futuro, el gran lujo, será lo rural». Si logramos que se pueda mantener, le faltó añadir. Pero será así, en efecto. La cocina rural se ha convertido en la verdadera cocina de las esencias, donde el ingenio aflora como parte de la supervivencia; donde el producto guarda todo lo que el territorio quiere expresar. En Terrae se palpó con el cuscús y la pierna de cordero blanco que realizaron los hermanos Gonçalvez. Sus aromas valían más que centenares de palabras. Se demostró también viendo correr los gansos extremeños por la finca de Eduardo Sousa, donde elabora un foie de una finura impresionante, fruto de su empeño personal. Se sintió en todo Zafra: en su mercado, donde te venden salchichón de herradura haciéndote ver que es muy auténtico: «lo hacemos todo nosotros». O en el convento de Santa Clara, donde monjas de clausura elaboran todavía sus lenguas de almendra, sus yemas o sus delicados corazones de mazapán… Dulces en extinción, si nadie lo evita.

La perdiz de Josefina

Ese es el peligro, precisamente. Que el mundo rural se jubile, que los apellidos que llenan de gloria los platos desaparezcan, que ya nadie cocine la perdiz como Josefina. Josefina Silva de Zafra, que ya se jubiló, pero que deja un recetario apasionante. Entre sus platos, su perdiz estofada. Los cocineros le rindieron una ovación. Porque en el fondo, ella lo es todo: pasión, fuego, territorio. La mujer de la mirada llena de historias. La autenticidad.

El padre Manolo de la Osa

Manolo de la Osa también lo es. Lo saben todos y le homenajearon. Padre absoluto de tanta cocina hecha en Las Pedroñeras. Sus discípulos le rindieron tributo con escabeches, carrilleras, sopas de ajo y atascaburras. Platos que llevan la cocina local a lo sublime. O con esa sensación marché. Con lo sublime del momento y la reflexión de lo vivido. Muchas dudas y alguna certeza: que la vida real, ya sea urbana o rural, es lo que cuenta. Y que la mesa es la mejor metáfora de nuestra verdad. Josefina y su perdiz estofada, Borja y su ropa vieja canaria, Blas y sus migas de pastor. Blas, el amigo de Camilo Sesto, que sonaba en el interior en una tienda de electrodomésticos con solera de Zafra, cuando me despedía de allí. Como si todo fuera un bucle. Pasado y presente encontrándose. Mirándose en el futuro con optimismo.